1.档案有害生物防治技术与其“现代化”

档案保护技术在我国作为一门学科形成于上个世纪60年代初,是研究档案制成材料损坏规律及科学保护档案技术方法的一门学科[1]。随着社会的不断发展变革和科学技术的不断进步,各个领域都在发生翻天覆地的变化,档案事业也是如此。电子档案的出现和交叉学科研究的日益发展,为传统档案保护带来新的契机和挑战,甚至引发了对学科体系革新的讨论[1-4],这样严整多层的集成变化过程,正是档案保护技术学科在科技发展动态中的现代化进程。

有害生物是影响档案寿命的重要因素之一。档案有害生物防治是档案保护技术中最古老的课题之一,而有害生物防治技术更是几乎可以回溯到人类发展历史之初。古代人们所能认识到的影响档案的有害生物主要是蠹虫,蠹虫在现代的昆虫分类体系中则可以代表鞘翅目中植食性的蛀食类昆虫,档案窃蠹Falsogastrallus sauteri就是以“档案”为名的一种蠹虫。唐代诗人李远在《咏壁鱼》中写道“鳞细粉光鲜,开书乱眼前。透窗疑漏网,落砚似流泉。潜穴河图内,吞钩乙字边。莫言鬐鬣小,食尽白蘋篇。”诗中的壁鱼即是损坏书画、啮食衣物的衣鱼目昆虫。随着近现代生物学科的快速发展,人们对危害档案的有害生物有了更科学的认识,而利用多学科技术的突破,档案有害生物防治技术也在逐步走向完善理论体系革新、综合运用各种科技资源、集中发挥自身的优势和特色、为档案保护技术学做出决定性贡献并推动档案行业可持续发展的“现代化”道路。

2.传统档案有害生物防治技术

在近代科学产生之前,古人在长期的生产实践中总结出很多行之有效的有害生物防治经验,至今仍有借鉴意义。对传统档案害虫的防治技术基本被归为以下三种形式[5, 6]:一是对档案载体进行加工,使其具有一定的毒性(如黄檗染纸、雌黄染纸、花椒染纸、红丹染纸等),或减少档案载体的营养成分(如对简牍的杀青干燥处理),使有害生物无法生存;二是采用驱避剂,常用的包括麝香、皂角、烟草、芸香草、樟脑等,与前者不同,驱避剂是置于档案装具中或夹在书册页中,通过营造利于档案保存的小环境来达到防虫效果;三是采取晾晒措施,通过晾晒、翻动档案、降低载体或库房的湿度以达到防虫效果。和防虫技术一样,古代档案防霉的措施也是通过黄檗染纸、在墨料、印泥、浆糊中添加麝香、明矾等驱避剂、减少浆糊中蛋白含量、按期进行库房晾晒通风等方式[7]实现对档案的保护。

古代有害生物防治方法是实践经验的总结,虽然在一定程度上有防治效果,但缺乏对其原理的认知和技术的规范,如在染纸工艺中红丹的有效成分是四氧化三铅,其防虫效果明显且长期有效,但对人体有剧毒,又如晾晒书卷的过程中,无法避免紫外线对纸张的负面影响。而由于人类对微生物的形态学认识自17世纪才开始,而对其生理学的研究则推迟到19世纪60年代才出现,所以古代的档案防霉技术仅仅是探索方法和经验总结而并非严谨的科学技术。

3.现代科技背景下的档案有害生物防治技术

传统的档案保护技术方法由于社会生产力水平的限制,在技术手段和保护成效、功能的适用性和经济性等方面都存在不足,因此应利用现代科技进行更深入更系统的研究,以求汲取传统保护技术中的精粹并加以发展和提高,而对传统技术的缺陷,应利用现代化技术手段克服或改进[8]。与此同时,档案保护技术在现代科技和数字化背景下发展趋于多元化,其中有害生物的防治技术的进步更是日新月异,不论是在理念或是技术层面,档案有害生物防治正在逐步完成系统、科学、高效、经济的“现代化”进程。

3.1 研究理念的改变

我们今天所倡导的“预防为主,防治结合”[9]的保护技术原则,即是传统档案保护技术方法思想的继承和发展。然而随着档案管理理念的转变、档案保护文化的变迁和电子档案数量的增长,这一指导思想在内涵和外延上都发生了改变。在一些学者论述中,认为现在的保护技术工作重点从对纸质档案实体及其保存环境的后期保管防治研究转为对电子档案实体可读性和真实性、前端可靠性、全程防治的研究[4]。实际上,根据档案保护技术的定义,无论是研究档案制成材料损坏规律还是研究科学保护档案技术方法,其最终目的都是延长档案寿命,即保持档案的长期可读性及完整性,而不是控制人为修改伪造档案信息,不是保证信息的真实性和可靠性,尽管在客观上合理的保护技术有助于对档案信息真实性和可靠性的鉴别。因此对是否该将对保证电子档案信息真实性和可靠性的研究纳入档案保护技术学研究范围仍需另加探讨。也有研究指出,有关档案有害生物防治的研究从20世纪90年代初开始已经进入成熟研究阶段,而在进入21世纪后,档案有害生物防治研究受到了档案载体变化和数字化带来的冲击,从文章发表数量上呈现逐渐减弱的趋势[10, 11]。实际上档案有害生物防治研究在近二十年的时间里,正在逐步完成从钻研传统技术走向建立系统性、前沿性、科学性和实用性的科研体系的革新过程,在这一过程中,很多相关的理论和技术都取得了突破性的进步,同时开拓了更为广阔的基础理论研究方向和技术应用前景。

3.2 基础理论研究

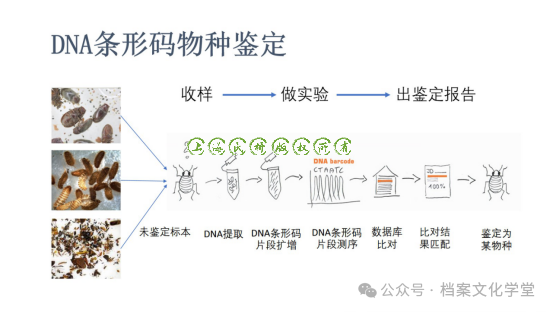

现代档案有害生物防治研究中关于基础理论的研究多集中在对有害生物种类的鉴别、区系的调查以及对研究对象生物学特性、毒理反应和抗逆机制的研究。基础理论研究伴随档案保护技术研究的始终,其理论体系的出现甚至早于有害生物防治学科的起源。有害生物的鉴定和区系调查是动物和微生物学科中分类学的基础课题,分类学自18世纪发展至今,经历了多次理论和技术的变革,在进入21世纪后,分子生物学的发展为分类学带来了又一次巨大的革新。传统的物种分类鉴定依赖于对生物形态特征的专业鉴别和对物种概念的认知,需要专业的科研训练的长期的经验积累,而基于分子生物技术的DNA条形码技术可以在分子水平区分物种,完备的DNA条形码鉴定体系可以实现不同虫态、碎片以及微生物各个生命阶段的快速准确物种鉴定,有效的弥补传统形态分类鉴定方法的短板,提高鉴定的准确度和效率。此外,对档案有害生物生理学、毒理学和抗逆机制的研究,也将利用基因芯片表达和转录组测序、基因组重测序和功能基因表达修饰技术来进行对其分子机制的探索,以求不断增进对有害生物危害本质和防治依据的深入理解。

3.3 防治技术研究

档案有害生物防治技术研究在20世纪八九十年代进入高潮,2010年有学者对防治技术研究做了阶段性总结,通过挖掘和改进我国传统方法、引进国内外先进有效的技术方法和因地制宜开辟新的防治方法等多种途径,档案有害生物防治在研和使用的技术不下百余种[10]。研究也同时指出了档案有害生物防治科研存在的问题,认为科研成果转化率低是因为研究成果与市场的需求存在一定距离,而且科研成果受体和科研机构之间缺少相互了解。实际上我们应当意识到基础理论科研课题实际上并不追求生产实践成果,一般其成果的主要形式为科学论文、科学著作、原理性模型等,而应用研究技术成果有着很强的市场需求导向,随着我国有害生物防治技术的不断提高,各行各业有害生物的为害情况都明显减少,档案行业也不例外,对档案有害生物防治技术的应用场景随之减少,因而在成果转化实践中效果欠佳。

然而,近年来档案安全保障体系逐步健全,其核心思想是将档案全程管理安全、业务安全、技术安全和环境安全措施设计为统一完整的安全保护平台,并提倡以管理活动为主线的分层防御思想[12],档案有害生物防控作为档案安全保障体系中的重要组成部分,其技术研究也在向系统化、集成化,科学化的防控目标推进。随着科技的进步和跨学科融合模式的发展,应用于档案有害生物因素防治中的新技术新方法越来越多,其中计算机技术[13]、低氧封存技术[14]、监测技术[15]在档案保护工作实践中发挥了重要作用。纳米材料和聚酯敷型涂层保护材料在有害生物防治中的应用也日渐成熟[16, 17]。近期档案保护术科研人员参考医学技术研发的超声乳化除霉、微脉冲除霉、纳米光催化消毒灭菌等技术都开展了应用研究。化学防治方面,综合考虑库房空气质量和工作人员健康以及防治效果等多方面因素,无毒无害高效的有害生物驱避剂、消杀剂产品开发研究逐渐增多,其中探索中草药等天然有机植物在文物和纸张保护中的研究也取得新的进展。生物技术防治方面,利用昆虫外激素影响害虫的行为、发育和生殖的信息素,以及利用性激素诱捕害虫的性诱剂都已经在美国和加拿大的博物馆中普遍使用,可以借鉴国外的科研和实践活动开展应用性研究。

在有害生物综合治理(IPM)对环境友好防治措施的大力提倡下,近年来以无公害的物理手段进行防治的技术得到了快速发展,如低温冷冻杀虫灭菌技术、真空充氮技术、臭氧消毒灭菌技术、紫外线消毒灭菌技术等逐步成为主流手段,微波、红外线、激光灭虫等技术都有了相应的突破和发展。这些技术手段在农、林、食品工业等领域中的应用相对成熟,但是在档案保护中,考虑到对载体、环境、防治效果等的特殊要求,此类技术方法仍有其局限性,需要对其进行更深入的研究和改进,以期能够在档案有害生物防治中发挥更大作用。

在以上的档案有害生物防治方法中,广谱的消杀技术较多,而精确的针对特殊有害生物的防治研究较为欠缺,有害生物防治的研究并不只是“杀虫灭菌”,成熟的有害生物整体防控治理方案应建立在对杀什么虫,灭哪种菌,基于什么防治理论,利用何种技术手段,到达什么样的防控效果的全面了解之上。此外,广谱型的消杀技术往往存在消杀效率不高、资源浪费的问题,因此,档案有害生物防治技术研究可以更多地关注每一类有害生物本身的特点和生理机制研究,并探索对应的高效经济防治方法,争取实现档案有害生物的精细化治理。

4.展望

历史为我们提供了提供丰富的数据和经验,同时也是现代科研的课题背景与材料来源,我们应该将我国古代档案保护行之有效的技术方法和保护理念继承下来,为当前档案保护实践提供直接的借鉴。与此同时,转型时期档案有害生物防治研究对象、任务、内容和方法发生了一些变化,需要及时调整,需要健全和完善现有的理论体系、扩大研究范围、丰富档案有害生物防治研究内容,寻求技术理论发展的空间。在传统档案有害生物防治技术的“现代化”的过程中,不仅需要在基础理论科研和技术方法创新中寻找突破,更需树立档案有害生物防控的整体观,制定系统化的防控思路,实现档案有害生物防治科研工作对档案保护事业的有力支撑。

原载:《中国档案》杂志2022.2